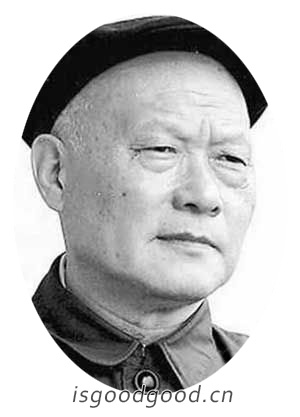

冕宁名人廖志高介绍

廖志高(1913.05~2000.08.28),男,汉族,四川冕宁人,1934年4月加入中国共产党,随中央红军参加长征。先后任四川工委副书记、川东特委书记,西康省政府主席、军区政委,四川省委第三、第一书记,福建省委第一书记、省革委会主任、福州军区政委等。1982年2月,廖志高同志因病调回北京,任中组部顾问,在党的十二大、十三大上被选为中顾委委员。

2000年8月28日,廖志高同志在北京逝世。

廖志高人物生平

转战川陕 投身解放事业

廖志高同志生于1913年5月,四川冕宁人,1930年考入四川省立第二师范学校,踊跃参加进步活动,成为学生组织领导骨干。1934年4月,加入中国共产党并任党支部负责人。1935年5月,中央红军巧渡金沙江后进入西昌地区,他主动回到家乡,宣传党的主张,组织群众迎接红军到来,受到红军总政治部的肯定。中央红军到达冕宁县后,根据党中央的决定,随中央红军参加长征,先后任红军总政治部地方工作部、中央粮委、长征先遣工作团干事,中央直属警卫营地方工作组组长、党总支委员等职。长征结束抵达陕北后,他历任中央宣传部干事,中央少数民族工委秘书长,中央党校班主任、党总支书记。

1937年冬,中央决定成立四川省工委,廖志高同志被中央派回四川,先后任四川工委副书记、川东特委书记,在四川从事地下工作达七年之久。这期间,他利用公开或隐蔽的方式,清理党的关系,重建党的组织,大力发展党员,积极开展党的活动,在南方局和周恩来同志的领导下,为恢复和发展四川地下党组织作出了重大贡献。他还根据地下工作的实践,总结整理白区斗争工作的经验教训,及时向中央报告。

1944年秋,廖志高同志被调回延安,到中央党校一部学习,并任党校临时支部副书记,负责对1942年延安“整风抢救运动”中四川地下党一些被错误审查的同志进行甄别,使他们的问题及时得到澄清和纠正。1945年4月,他在延安出席党的第七次代表大会,任大后方代表团四川分团团长。1945年8月,他被调到中央组织部工作,先后任干部处副处长、代理处长,为落实中央决定,发展和扩大各革命根据地特别是东北革命根据地,迅速打开局面,起到了重要作用。1947年3月,国民党胡宗南部进犯延安,党中央和各直属机关主动撤离,他被确定跟随党中央毛主席转战陕北,任支队政治部主任,历时一年,为保卫毛主席、党中央的安全,保证党中央顺利指挥陕北和全国解放战争,作出了重大贡献,多次受到毛主席的肯定和表扬。

主政川康 探索发展之路

新中国成立前夕,经毛主席提名,中央确定廖志高到西康任区党委书记、省政府主席、军区政委。1950年2月,他和刘忠率领六十二军进军西康。入康后,他首先抓住社会安定这一关键环节,集中力量击溃和歼灭了胡宗南盘踞在康定、西昌的两股残余势力,完成西康全境解放,又立即建立人民武装自卫队,深入开展“剿匪肃特”,先后歼敌4.7万余人,彻底粉碎了蒋介石妄图在西康负隅挣扎和本省反动势力企图依靠胡宗南残部搞复辟的幻想。在省内汉区的民主改革中,有针对性地开展清匪反霸、土改镇反斗争和恢复经济等工作,很快就出现了社会秩序安定、人民生活改善的局面。

廖志高同志根据中央、西南局的指示精神,结合当地实际,在团结上层、支援进军西藏、实行民族区域自治和建立民族武装等方面,创造性地做了大量工作。在民族地区的军管会和新建的人民政权中安排藏、彝上层人物,同时多次组织民族上层人物到内地参观,增强他们对共产党的信任。十八军进军西藏途经西康期间,他克服重重困难,毫不犹豫地承担起抢修公路、运送物资等支援任务,为西藏解放事业作出了积极贡献。在他和其他同志艰苦细致的工作和努力下,1950年11月,西康省成立了全国第一个地区级的民族区域自治政权——西康省藏族自治区人民政府。这不仅开创了西康藏区工作的新局面,而且为民族区域自治摸索了经验,尤其是对西藏的和平解放产生了重大影响。他还根据藏彝地区实际和民族工作的特点,于1952年11月成立了中国人民解放军藏民团和彝民团,充分发挥其战斗队、工作队、生产队和干部学校的作用,中央对此给予了很高评价。

川康合省以后,廖志高同志先后任中共四川省委第三、第一书记。他在领导四川少数民族地区的民主改革工作中,深入调查研究,认真探索总结,为党的民族工作积累了宝贵的经验。“大跃进”和人民公社化运动中,由于党在指导思想的“左”倾错误,加上严重的自然灾害,从1959年开始,四川的经济建设遭到严重挫折,连续三年陷于十分困难境地。面对这些困难和挫折,他以对党对人民负责、有错必纠的精神,为调整四川农村政策、恢复农业生产做了大量工作。1965年2月,廖志高同志任四川省委第一书记,他忠实履行领导职责,根据四川实际情况,认真贯彻执行党的方针政策,推动四川各项事业发展。“文化大革命”中,廖志高同志1967年初被“打倒”,连遭批斗后押往北京进行长期“监护”,身心健康受到严重损害。但是,他刚正不阿,坚持真理,对党的忠诚始终不动摇,坚持党性原则和高尚情操。

临危治闽 开启改革新局

1974年11月,中央任命廖志高同志为福建省委第一书记、省革委会主任、福州军区政委。他认真贯彻邓小平提出的“全面整顿”方针,大胆启用在“文革”中遭受迫害的一大批老同志,狠抓恢复和发展工农业生产。1976年,“批邓反击右倾翻案风”在全国展开,他再度受到折磨和摧残。粉碎“四人帮”后,他不顾身体虚弱,开展全面整顿,使福建工作重新走上正轨。党的十一届三中全会以后,他认真贯彻执行“把全党工作重点转移到经济建设的轨道上来”的战略决策,认真贯彻中央关于在广东、福建实行特殊政策和灵活措施的决定,为改革开放作出了重要贡献。

老骥伏枥 总结历史经验

1982年2月,廖志高同志因病调回北京,任中组部顾问,在党的十二大、十三大上被选为中顾委委员。病退后,他仍然十分关注并积极投身改革开放和新时期党的建设事业,怀着对党和人民负责到底的精神,利用一切可行的机会深入开展广泛调查,对一些重大问题进行专题研究,及时向中央反映情况。他还在多次回四川治疗休养期间,克服年老体弱病残的困难,广泛查阅、收集资料,找一些老同志探索一些社会关注的问题。他有时躺在病床上口述,由秘书记录;有时自己翻阅资料,记下要点;有时坐在轮椅上同来探望的老同志交谈。日积月累,他对一些问题逐步形成了自己的看法。这充分体现了一个老党员、老干部生命不息、奋斗不止的崇高精神和对党对人民的无限热爱和忠诚,也表明了他对四川人民极其深厚的情怀。

2000年8月28日,廖志高同志在北京逝世。

廖志高人物评价

廖志高同志在60多年的革命斗争生涯中,始终不渝地忠于党,忠于人民,忠于马列主义、毛泽东思想,为完成中国人民的解放事业,为推进社会主义革命和现代化建设,鞠躬尽瘁,呕心沥血,做了很多卓有成效的组织领导工作。他党性强,顾全大局,坚持和发扬党的优良传统作风,把人民利益放在首位,谦虚谨慎,公道正派,光明磊落。他对基层、对人民群众有深厚的感情,以身作则,坚持从群众中来、到群众中去的工作方法,长期保持同人民群众的密切联系。他刻苦学习、勤奋工作、善于总结,注重理论同实践相结合,工作深入细致,重视调查研究,富有开拓创新精神。他坚持原则,清正廉洁,克己奉公,严格要求亲属和身边工作人员,从不计较个人得失。廖志高同志的一生,是革命的一生,光辉的一生,为共产主义理想不懈奋斗的一生,为党和人民无私奉献的一生。

廖志高同志为四川改革发展倾注了巨大心血,家乡人民永远怀念他。今天可以告慰廖志高同志的是,四川在党中央、国务院的正确领导下,经济社会发展不断取得巨大成就,城乡面貌发生了翻天覆地的变化。当前,全省各族人民正深入学习贯彻党的十八大精神,为与全国同步全面建成小康社会而奋斗。今天,我们深切缅怀廖志高同志,就是要认真学习他的革命精神、崇高品德和优良作风,锐意进取,脚踏实地,埋头苦干,为推进四川“两个跨越”、谱写中国梦四川篇章而努力奋斗!

廖志高后世纪念

2013年6月21日,四川省纪念廖志高同志诞辰100周年座谈会在成都举行。四川省委书记、省人大常委会主任王东明出席会议并讲话,四川省委副书记柯尊平主持会议。王东明指出,廖志高同志是中国共产党的优秀党员、久经考验的忠诚的共产主义战士。作为四川人的廖志高同志,对家乡怀有深厚的情感,他从家乡走上了革命道路,又把远大的抱负倾注在康巴地区和巴山蜀水之间,为四川少数民族地区的解放和发展事业,为四川的经济、政治、文化和社会等建设事业,作出了重大贡献。王东明指出,廖志高同志的一生,是革命的一生,光辉的一生,为共产主义理想不懈奋斗的一生,为党和人民无私奉献的一生,家乡人民永远怀念他。今天可以告慰廖志高同志的是,四川在党中央、国务院的正确领导下,经济社会发展不断取得巨大成就,城乡面貌发生了翻天覆地的变化。当前,全省各族人民正深入学习贯彻党的十八大精神,努力与全国同步全面建成小康社会,不断开创四川改革开放和现代化建设的新局面。座谈会上,廖志高同志亲属、生前同事及下级游德馨、陈南园、廖晓村等发言。四川 省领导陈光志、范锐平、赵爱明、张作哈、黄润秋,省老同志何郝炬、冯元蔚,中央组织部老干部局、省直相关部门及雅安、凉山、冕宁县负责人参加座谈会。

廖志高补充介绍

廖志高(1913.05~2000.08.28),男,汉族,四川省冕宁县人。1934年4月加入中国共产党,随中央红军参加长征。先后任四川工委副书记、川东特委书记,西康省政府主席、军区政委,四川省委第三、第一书记,福建省委第一书记、福建省革委会主任、福州军区政委等职。

1982年2月,廖志高同志因病调回北京,任中组部顾问。在中国共产党第十二次全国代表大会、第十三次全国代表大会上,当选为中央顾问委员会委员。中共七大代表,中共第八届(八大二次会议增选)、十届中央候补委员,第十一届中央委员,第一至五届全国人大代表。2000年8月28日在北京逝世。

个人履历廖志高,1913年5月生,四川冕宁人。曾用名王平、王子修。

1930年,考入四川省立第二师范学校学习。

1934年4月加入中国共产党并参加革命工作。

1934年至1935年,在四川省立第二师范学校学习,任校学生会主席、地下党支部负责人。

1935年,参加中国工农红军,并随军长征,任红军总政治部地方工作部、中央粮委、长征先遣工作团干事,中央直属警卫营地方工作组组长、党总支部委员。

1936年至1937年,任中共中央宣传部干事,中央少数民族工委秘书长,中共中央党校班主任、党总支部书记。

抗日战争时期,任中共四川省工委副书记兼重庆市委书记,中共川东特委书记,川东省委书记,中共中央南方局西南工委副书记,后在延安中共中央党校学习。

抗日战争胜利后,任中共中央组织部干部处副处长。

1947年撤离延安时,任中央直属支队政治部主任。后任中共中央组织部干部处代处长。

中华人民共和国成立后,1949年11月至1954年12月任中共中央西南局委员。

1950年1月至1955年9月,任中共西康区委书记、西康省委书记。

1950年4月至1955年9月,任西康省人民政府主席、西康省省长;其间:曾兼任西康省军区政治委员。

1950年6月至1954年11月,任西南军政委员会委员、西南行政委员会委员。

1955年9月至1959年8月,兼任中共四川省委农村工作部部长;1955年至1959年9月,兼任中共四川省委民族工作委员会书记。

1955年12月至1956年7月,任中共四川省委第三书记。

1956年7月至1965年2月,任中共四川省委-书记。

1965年2月至1967年1月,任中共四川省委第一书记。

1956年3月至1965年12月,任四川省政协副主席。

1965年12月至“文革”初期,任四川省第三届政协主席。

1959年4月,当选为第二届全国人大民族事务委员会委员。

1960年10月至1966年11月,任中共中央西南局-书记。

1965年11月至1970年12月,兼任成都军区第二政治委员,其间:曾兼任军区党委第二书记。

1966年2月起,任四川省贫下中农协会筹备委员会主席。

1966年至1974年“文革”中受破孩(1976年再次受冲击)。

1974年中期,任在京中委老同志学习组代组长。

1974年11月至1982年2月,任中共福建省委第一书记。

1974年11月至1979年12月,任福建省革委会主任。

1979年12月至1982年3月,任福建省五届人大常委会主任。其间:1975年1月至1982年10月,兼任福州军区政治委员,曾兼任福州军区党委书记、福建省军区第一政治委员;1978年1月至1979年12,兼任福建省五届政协主席。

1982年2月至1983年7月,任中共中央组织部顾问。

是中共七大代表,中共第八届(八大二次会议增选)、十届中央候补委员,第十一届中央委员,中共十二大、十三大相继当选为中央顾问委员会委员,第一至五届全国人大代表。

2000年8月28日在北京逝世。

“廖志高”人物信息来自互联网,如果您发现人物介绍有误或有更新,请点我纠正/更新。